“Saya mengetahui informasi pertunjukan teater melalui media sosial. Kemudian saya

melakukan registrasi melalui online. Data saya sudah terdaftar. Saya sudah menjadi

penonton teater. Saya akan batal menjadi penonton teater kalau pada hari pertunjukan, saya tidak datang.”

Portal Teater – Apakah matarantai penonton dilihat sependek itu? Apa pengaruh yang terjadi antara karya dan sudut pandang penonton dalam mempersepsi sebuah pertunjukan ketika keduanya ditempatkan dalam matarantai terpendek antara

produksi dan distribusi?

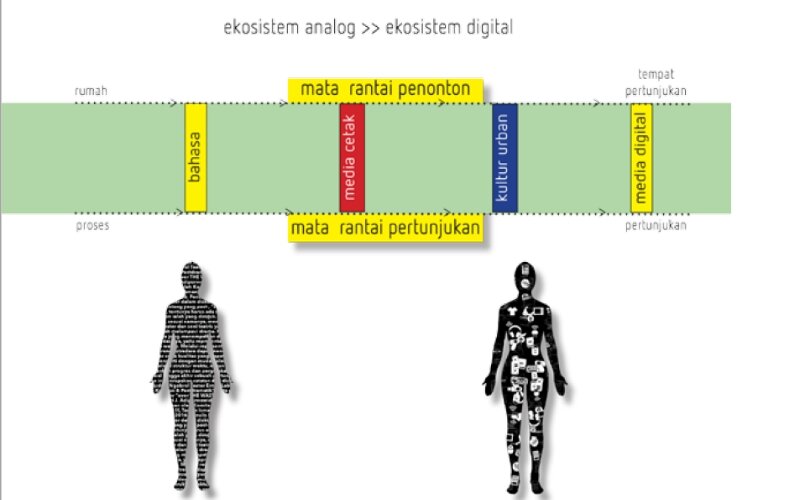

Kita bisa mengurainya lagi dalam diagram ini:

Dalam ekosistem digital, kedua matarantai ini hampir tidak terhubung lagi dengan media cetak.

Kultur komunikasi maupun bahasa yang sekian lama dibentuk media cetak sudah diambil alih oleh media digital yang lebih terpadu: seluruh matarantai dari produksi, distribusi, penyimpanan, pemetaan, terjalin sebagai big-data.

Kultur hard-copy berubah menjadi softcopy. Mutasi ekosistem yang belum pernah terjadi dalam sejarah ini (setelah migrasi tradisi lisan ke media tulisan), membuka kemungkinan praktik-praktik estetika sebagai praktik mutan.

Di wilayah lain, seorang penyanyi dangdut, Utami Dewi Fortuna memberikan seluruh pesonanya dalam panggung dangdut di sebuah desa di Jawa Timur. Panggung dangdut dengan desa berbasis pertanian ini luber dengan penonton.

Mereka rata-rata datang dengan motor atau sepeda melintasi desa-desa. Setelah panen, petani banyak memberikan sawer dengan berbagai ekspresi.

Ini merupakan momen sang pemberi sawer mendapatkan tatapan penonton sebagai “tatapan posisional” dalam konteks lingkungan sosial desa.

Tempat, di mana panggung dangdut berlangsung, tidak memiliki identitas apa pun kecuali sebuah lapangan.

Penyanyi, pemain kendang dan peniup suling serta siapa saja yang naik ke atas panggung memberi sawerlah identitas utama dalam pertunjukan dangdut.

Suasana hangat mulai berubah jadi panas. Suara lelaki seperti serigala lapar menakutkan mulai terdengar dari arah belakang penonton.

Tawuran terjadi. Utami Dewi Fortuna tidak meninggalkan panggung. Ia maju ke bibir panggung: “Ada apa ini?” katanya berkali-kali dengan lembut, tapi tegas.

Dan dangdut terus berlangsung.

Drama Penonton dan Platform Politik

Dalam lingkungan tradisi, panggung merupakan platform sosial-politik: proses inisiasi menjadi dewasa bagi perempuan maupun lelaki, media memetakan kekuatan-kekuatan sosial, perekat nilai-nilai agraris antara pertanian dan desa serta ruang sirkulasi kepentingan-kepentingan.

Dalam pesta Pemilihan Umum, hampir tak ada partai yang tidak melibatkan dangdut.

Penyanyi dangdut yang seksi dan mulus, untuk masyarakat petani mungkin memenuhi imajinasi tentang Dewi Kesuburan.

Dalam tubuh penyanyi dangdut ada tubuh-yang-lain antara sang dewi dan sang penghibur: sebuah aktivitasi mutan dari berbagai proses transformasi budaya yang berlangsung (Dombret, Ronggeng, Gandrung, Cokek dll).

Berbeda dengan dangdut, tempat merupakan identitas utama dalam pertunjukan teater.

Dua kelompok teater dalam Festival Teater Jakarta 2019 yang menggunakan ruang berbeda, yaitu Teater Cahaya yang membawa penonton ke atas panggung dan Unlogic Theatre yang pentas di Lobby Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Keduanya memperlihatkan identitas tempat sebagai bagian dari konsep.

Teater Arena setelah dihancurkan tahun 1996 (bersama Teater Terbuka dan Teater Halaman), tidak pernah dibangun kembali hingga kini.

Bekas posisi Teater Halaman, kini sedang dibangun masjid (sebelumnya pernah berubah menjadi taman IKJ).

Jadi seluruh bentuk panggung seni pertunjukann di TIM, sekarang ini adalah panggung-panggung proscenium yang berjarak dengan penonton untuk menciptakan ilusi.

Konsep pertunjukan untuk tujuan sebaliknya (menghancurkan ilusi), seperti yang dibutuhkan Teater Cahaya dan Unlogic Theatre, tidak mendapatkan tempat yang cocok, bahkan bisa dituduh banal, ngawur.

Sudah lama pemerintahan Orde Baru menjadikan Teater Arena sebagai target, karena bentuk ruang teater ini memang alih-alih menciptakan penonton yang kritis, berani.

Seseorang di ruang Teater Arena memang seperti sedang berada dalam sebuah sidang parlemen. Mungkin karena itu pulalah ia tidak pernah dibangun lagi.

Kelompok-kelompok teater sudah tidak mengeluh lagi soal ini, Teater Gumelar bisa pentas di atap gedung PDS HB. Jassin dalam FTJ 2017, Bandar Teater Jakarta bisa pentas di basement Teater Jakarta.

Sudah tidak mengeluh lagi menghadapi penilaian cerewet soal-soal teknis, yang kini sudah ditinggalkan; pandangan rasis “orang goblok tak ada ruang dalam teater”.

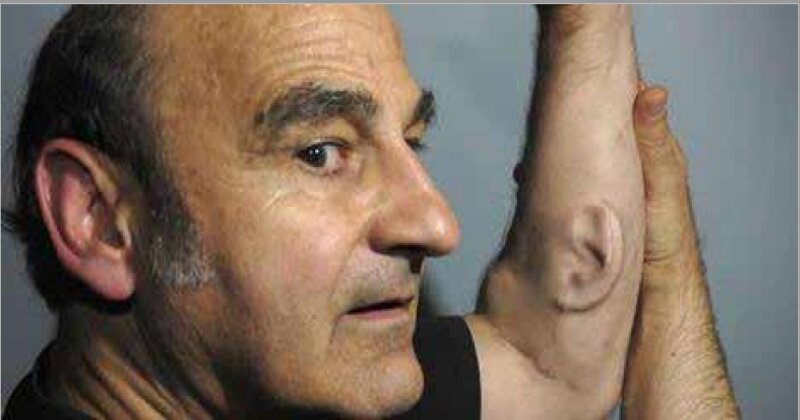

Bahkan beberapa seniman performances art menyatakan “tubuh sudah usang”. Stelarc menanam kuping di tangannya sebagai salah satu praktik mutan.

Tahun 2017, Komite Teater juga sempat membuat program Lintas Media “Body Out” untuk membaca batas-batas tubuh, menduga-duga estetika di luar pemaknaan

maupun konstruksi tubuh.

Dalam konteks panggung arena, “drama penonton” terjadi sebagai bertemunya matarantai penonton dan pertunjukan untuk isu-isu bersama, kesadaran kritis atas lingkungan sosial-politik, dan bagaimana ilusi dihancurkan dalam jarak yang intim untuk memunculkan identitas baru.

Skala merupakan ukuran pertama untuk suara maupun tatapan mendapatkan poros yang diingini sebuah pertunjukan dan penonton mendapatkan orbit pertunjukan.

Sementara dalam konteks panggung procenium, “drama penonton” terjadi sebagai bertemunya matarantai penonton dan pertunjukan dalam ilusi yang dibangun konsisten.

Dalam pertunjukan Kelompok Pojok yang mementaskan naskah “Pada Suatu Hari” karya Arifin C. Noer, pertunjukan menghadirkan “penonton lain” sebagai aktor yang bersorak-sorak di bagian belakang panggung di balik kain tembus pandang dan menghasilkan dua adegan berbeda: penonton di belakang panggung (seolah-olah) sedang menonton musik dan penonton di depan panggung sedang menonton pertunjukan teater.

Perhitungan skala yang kurang pas, membuat dramaturgi sisipan ini seolah-olah lenyap begitu saja dalam hiruk-pikuk komedi keluarga Kelompok Pojok.

Pada adegan Lady Machbet dalam pertunjukan “Machbet” karya Shakespeare yang dipentaskan Teater Jerit, sosok yang lain dihadirkan sebagai kultur alien (peri dan para peramal) dalam bentuk sosok hitam maupun bayangan merah.

Dramaturgi bayangan yang sudah maksimal dalam wayang kulit, alih-alih menagih teknologi bayangan yang lain untuk menyiapkan imaji tentang darah setelah raja dibunuh.

Karena naskah Shakespeare ini memainkan banyak lapisan di sekitar dunia bayangan yang tidak tunggal (multi-representasi) atas sosok peri, hantu, jiwa yang takut, pedang, hutan yang bergerak dan semuanya menuju ke darah.

Ketika permainan multi-representasi ini kurang menyentuh aktivasi dari ekosistem yang dibawa penonton, maka penonton menjadi alien (merasa asing dalam sebuah pertunjukan dengan identitas Scotlandia Abad 11 dalam tubuh Betawi).

Film “Game Of Thornes” (berangkat dari seri novel fantasi karya George R. R. Martin: A Song of Ice and Fire), HBO memproduksinya gila-gilaan dalam mewujudkan estetika realisme Abad Pertengahan untuk mendapatkan penonton global melalui saluran TV kabel.

Penonton masakini yang mulai hidup dalam ekosistem digital, melalui film ini seolah-olah terpuaskan mendapatkan semacam “fiksi sejarah” dan bukan “fantasi sejarah”.

Penonton mendapatkan banyak pengetahuan, mengalami wilayah-wilayah konflik kekuasaan antara kerajaan, keluarga, tradisi, reliji maupun kepentingan pribadi.

Sejarah sebagai Fiksi atau Fantasi

Tradisi realisme dalam Festival Teater Jakarta umumnya merupakan praktik mimesis atas tipologi ruang (rumah, kantor, kampung, losmen …) dan kostum.

Praktek ini mulai bergeser pada pertunjukan Teater Nusantara yang mementaskan salah satu sejarah Bugis (“Arung Palaka”) karya Fahmi Syarief.

Dalam pertunjukan ini identitas tidak lagi semata dibebankan kepada setting. Panggung dibiarkan tak berbatas dalam balutan kegelapan, dan memunculkan suasana magis masyarakat Bugis yang belum mengenal listrik pada masa Arung Palaka.

Identitas kemudian didistribusi ke benda-benda bergerak (properti, kostum) dan beberapa bahasa Bugis yang diucapkan aktor di atas panggung.

Penyutradaraan yang dilakukan Ayak MH, terkesan bekerja keras melakukan representasi “kebugisan” di atas panggung. Tradisi Bugis memang kaya dengan produk-produk performatifnya.

Penyutradaraan mengarah ke samacam teater etnografis. Berbagai ikon Bugis dimunculkan untuk membuat teritori kebugisan.

Tapi bagaimanakah skala dibuat agar seluruh tim dalam pertunjukan memahami batas-batas Bugis sebagai kesepakatan bersama?

Skala ruang latihan yang berbeda dengan Teater Kecil, perlu ditentukan bersama dalam memutuskan adegan-adegan ekstrem dari ruang duduk penonton yang energinya akan bertambah lebih dua ratus kali lipat setelah seluruh kursi diduduki penonton: (apakah badik masih membutuhkan suara keras, apakah suara keras masih membutuhkan senjata, apakah pertarungan dalam sarung masih membutuhkan darah?).

Pertunjukan Teater Nusantara membutuhkan lebih banyak matarantai aktivitas sehari-hari masyarakat Bugis, untuk memberi warna lain atas konstruksi heroisme Bugis. Keluar dari konstruksi bahwa Bugis adalah keras.

Untuk saya pribadi, Bugis itu manis dan tegas. Sejarah yang dikonstruksi oleh kekuasaan yang berkepentingan atas sejarah itu, adalah sejarah ortodoks, seperti sejarah kemerdekaan, revolusi maupun Tragedi 65.

Sejarah sebagai revisi, umumnya tersebar dalam kesaksian-kesaksian, atau karya-karya sastra seperti “Surabaya” karya Idrus, “Domba-Domba Revolusi” karya Bambang Soelarto, “Siti Nurbaya” karya Marah Roesli, “Kusni Kasdut” karya Parakitri, “Pertempuran” karya Sitor Situmorang atau “Bung Besar” karya Misbach Yusa Biran.

“Domba-Domba Revolusi” salah satu naskah yang dipentaskan tiga kelompok teater dalam Festival Teater Jakarta. Ketiganya mementaskan secara berbeda.

Teater Ciliwung mementaskannya secara ortodoks, mengikuti gambaran “bagaimana selayaknya terjadi” untuk sebuah losmen (latar naskah “Domba-Domba Revolusi”) di masa Revolusi sebagai praktik mimesis dalam tradisi realisme.

Teater Petra membawanya ke dramaturgi jaringan media. Menggunakan losmen tidak semata-mata sebagai dinding ilusi, tetapi juga sebagai ruang sejarah.

Kurasi yang dilakukan atas beberapa film dokumenter tentang sejarah revolusi sebagai materi video mapping, merupakan metode dalam pertunjukan untuk menghadirkan “insert” dalam sebuah adegan yang sedang berlangsung: momen berubahnya dinding losmen menjadi museum.

Kerja sama antara lighting dan video mapping membuat transformasi tubuh-losmen ke tubuh-museum ini juga berlangsung sebagai pola cutting dalam memanipulasi adegan: “dialog di dalam losmen” bergeser menjadi “dialog di dalam sejarah”.

Pertunjukan ini bisa bergerak lebih jauh ke praktik “teater dokumenter”.

Sementara itu Teater Cahaya yang juga mementaskan “Domba-Domba Revolusi”, tidak lagi melayani sejarah sebagai fiksi maupun fantasi dalam konteks pengada naskah.

Teater Cahaya membongkar identitas naskah dengan membongkar settingnya. Tindakkan ini radikal. Beberapa ikon binatang dihadirkan dalam bentuk neonbox yang disusun acak.

Setting ini mirip kode-kode binatang dalam kultur perjudian China, seperti Wahwe yang pernah ada di Jakarta. Materi ini sangat menarik, tapi hanya berhenti sebagai properti. Tidak tumbuh menjadi tubuh-pertunjukan yang tetap berpusat pada narasi.

Mungkin ada penonton yang berharap: seluruh panggung dipenuhi domba-domba beneran, diiringi sebuah drumband dan teks cukup dibacakan sebagai sinopsis di tengah pertunjukan.

Sejarah sebagai biografi penciptaan belangsung dalam naskah “Ruang Tunggu” karya Zen Hae. Naskah ini merupakan tanggapan atas versi-versi di sekitar cerita tentang Nyai Dasima.

Teater Labo El Aktor mementaskannya dalam dua pola antara “menceritakan” (sedang terjadi) dan “diceritakan” (sudah terjadi). Dua pola ini digunakan maksimal oleh Labo El Aktor sebagai teknik manipulasi, insert, transformasi ruang maupun kerja koreografi.

Materi-materi tradisi dari khazanah Betawi mendapatkan pergaulan baru dalam kultur urban (neon LED maupun video-mapping) dengan memanfaatkan ruang antara dalam pertunjukan.

Naskah dan Jarak Waktu

Dalam sebuah persiapan produksi pertunjukan yang sudah klasik, ketika menjelang memutuskan naskah yang akan dipentaskan, biasanya kita bertanya: apa yang kita miliki untuk mementaskannya? atau sebaliknya: kita bekerja dari nol, bertolak dari yang tak ada (FGD Temu Teater, Yogyakarta 2017).

Teks teater meninggalkan ruang ekstrem penuh jebakan dan tantangan, yaitu: jarak waktu. Bagaimanakah mengatasi jarak waktu antara naskah dan masakini?

Akbar Yumni dalam diskusi Biografi Penciptaan maupun dalam pidatonya untuk penutupan FTJ, memposisikan naskah sebagai “tubuh-asing”.

Praktik naskah sebagai tubuh-asing, atau tubuh-lain, hampir tidak pernah dikenal dalam teater modern Indonesia. Praktik adaptasi secara langsung (melalui naskah) maupun tak-langsung (dalam pertunjukan), hampir selalu terjadi.

Argumentasinya adalah agar “penonton mengerti”. Praktik adaptasi ini juga terkait dengan dua hal: “bagaimana menyutradarai bahasa Indonesia dan bagaimana bahasa Indonesia hidup sebagai tubuh-aktor?” — sebagai respon jauhnya praktik bahasa Indonesia sehari-hari dengan bahasa Indonesia yang ditulis resmi.

Generasi milenial, seperti Castra Mardika yang mementaskan naskah “Terdampar” karya Slawowir Mrozek, tidak lagi sibuk melihat penciptaan sebagai praktik pembaruan maupun konvensi.

Mereka menempuh cara “mengalihkan”: memasukkan indeks baru ke dalam

pertunjukan (pulau dibatasi dengan neon LED, menggunakan lagu-lagu budaya pop sebagai identitas masakini, menggunakan kostum sebagai praktik senirupa).

Hasilnya: pertunjukan sebagai pendidikan politik yang segar. FTJ 2019 memang menghasilkan catatan, terutama karena sebagian besar menggunakan naskah-naskah babon yang tidak umum, atau jarang ditampilkan dalam FTJ.

Pilihan naskah-naskah ini paling tidak membuat FTJ 2019 memiliki cerita.

Penilaian Juri, Karya On-Progress dan Penyatuan Matarantai Festival Penilaian juri FTJ 2019 (Malhamang Zamzam, Jajang C. Noer, Zen Hae, Gandung Bodowoso, Sri Bramantoro Abdinagoro) memang cukup unik.

Kelompok teater yang terpilih sebagai “Grup Terbaik“ belum tentu memenangkan satu kategori dari 5 kategori (aktor, artistik, musik, gerak, sutradara). Artinya grup terpilih semata-mata sebagai grup atau sebagai sebuah pertunjukan, tidak ditopang oleh elemen lain yang mendapatkan penilaian.

Kalau grup terbaik terpilih, karena juga ditopang oleh elemen lain, maka grup terbaik FTJ 2019 hanya 3 (Teater Petra, Teater Ciliwung dan Teater amatirujan).

Kalau standar ini diturunkan dengan memilih grup terbaik yang ditopang oleh perolehan nominasi terbanyak, maka salah satu grup terbaik, yaitu Maura Lintas Teater (4 nominasi) harus diganti oleh Teater Casta Mardika (5 nominasi).

Separuh dari putaran festival ini, pada umumnya juri mulai lelah dan bosan. Kelompok-kelompok yang pentas pada paruh terakhir festival, bila tidak memiliki tantangan lebih, bisa menguap begitu saja dari pembacaan kritis juri.

Lebih lagi bila pada putaran ini, ada kelompok teater yang tidak mampu membangun standarnya sendiri, berpengaruh pada keseluruhan kualitas festival.

Sebaliknya untuk kelompok teater yang pentas di paruh putaran pertama festival, tidak memiliki kesempatan melihat tantangan di depan.

Saling menonton di FTJ, menyaksikan bagaimana 15 kelompok teater berkarya, sungguh, merupakan cara belajar teater paling langsung.

Terutama belajar untuk berjarak dan keluar dari ruang teater yang sudah rutin digeluti melalui latihan.

Adanya forum diskusi Biografi Penciptaan, juga peluang untuk melacak kembali sebuah penciptaan hiingga digelar di panggung.

Hal yang terasa menghambat untuk melihat FTJ sebagai institut teater di Jakarta, adalah matarantai produksinya masih terbelah antara babak penyisihan yang dikelola di 5 wilayah oleh masing-masing Asosiasi teater, dan final yang dikelola oleh Dewan Kesenian Jakarta.

Mekanisme dua lembaga ini yang berbeda, membuat penyatuan matarantai produksi FTJ sulit dilakukan. Bila hulu-hilir FTJ berada dalam satu rancangan program, FTJ lebih mungkin menjadi institut teater di Jakarta.

Karakter FTJ sebagai lembaga festival berbasis lomba, ikut andil membentuk kualitas karya pada grup-grup yang mengikutinya.

Karena itu pula beberapa pertunjukan sangat penting dilihat sebagai karya on-progress: Castra Mardika (Terdampar), Teater Cahaya (Domba-Domba Revolusi), Unlogic Theatre (Mesin Hamlet), Teater Nusantara (Arung Palaka), Teater Camuss (Mak Comblang), Teater Indonesia (Kisah Cinta Dan Lain-Lain), Teater amatirhujan (Kursi-Kursi) baik untuk FTJ 2020 maupun untuk platfom lain.

Sementara pada Lab Teater Lumbung yang mementaskan naskah Iwan Simatupang (Bulan Bujur Sangkar), sulit mencari konteks untuk menjawab kenapa harus mementaskan naskah ini.

Naskah yang berbicara eksistensialisme dengan cara berpikir Yunani untuk menemukan yang esensialis, dan menjadi dasar berpikir yang ditolak eksistensialisme (terutama dalam cara berpikir Sartre atas “pengada yang sadar”), membuat naskah ini meragukan sebagai esai filsafat maupun naskah teater.

Batas Generasi

Dalam FTJ 2019, batas generasi antara Orde Baru (yang traumatik dan eksentrik) dan Generasi Milenial (yang biasa, normal dan simpel) kian tegas.

Beberapa forum Biografi Penciptaan belum terjadi kontak langsung untuk saling memahami perbedaan masing-masing agar tidak jadi reposisi yang saling merugikan antar keduanya.

Umumnya generasi yang lebih muda takut menghadapi yang lebih tua, justru karena

konstruksi senioritas yang berlangsung dalam festival ini.

Batas lain yang belum cukup jelas untuk menghadapinya, adalah kelompok-kelompok teater berbasis kampus (karena memang wilayahnya banyak kampus) dengan berbasis sekolah SMA (karena juga wilayahnya lebih banyak sekolah SMA).

Padahal di Jakarta juga ada Festival Teater Pelajar. Kedua perbedaan ini relatif

memperlihatkan tingkat kematangan berbeda dalam mengambil posisi maupun keputusan di atas panggung.

FTJ 2019 memang rame, seru dan lucu.

Komite Teater

Afrizal Malna, Adinda Luthvianti, Rita Matu Mona